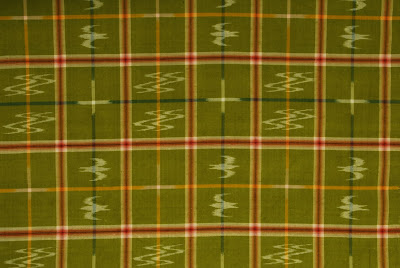

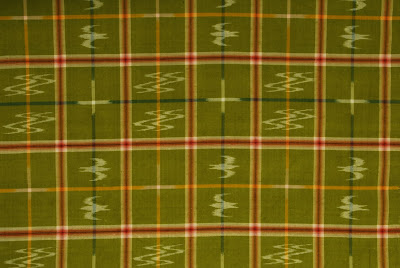

連続した類似色の色調の変化に少しずつ渋みを加え 色相環最上12時の黄色に近い側 2:R 赤の色調を明るめに環の最下部の6時の 20:V 青紫側に近い色ほど暗く渋く彩取る色配りが自然界の摂理だそうです、人類が古代から慣れ親しんだ自然界の色並びそれに習った配色を ジャッドの色彩調和論では なじみの原理 と言うそうです。

連続した類似色の色調の変化に少しずつ渋みを加え 色相環最上12時の黄色に近い側 2:R 赤の色調を明るめに環の最下部の6時の 20:V 青紫側に近い色ほど暗く渋く彩取る色配りが自然界の摂理だそうです、人類が古代から慣れ親しんだ自然界の色並びそれに習った配色を ジャッドの色彩調和論では なじみの原理 と言うそうです。

本部公園から那覇&豊見城の方向へ沈む夕日で綾取る茜空

本部公園から那覇&豊見城の方向へ沈む夕日で綾取る茜空

連続した類似色の色調の変化に少しずつ渋みを加え 色相環最上12時の黄色に近い側 2:R 赤の色調を明るめに環の最下部の6時の 20:V 青紫側に近い色ほど暗く渋く彩取る色配りが自然界の摂理だそうです、人類が古代から慣れ親しんだ自然界の色並びそれに習った配色を ジャッドの色彩調和論では なじみの原理 と言うそうです。

連続した類似色の色調の変化に少しずつ渋みを加え 色相環最上12時の黄色に近い側 2:R 赤の色調を明るめに環の最下部の6時の 20:V 青紫側に近い色ほど暗く渋く彩取る色配りが自然界の摂理だそうです、人類が古代から慣れ親しんだ自然界の色並びそれに習った配色を ジャッドの色彩調和論では なじみの原理 と言うそうです。

本部公園から那覇&豊見城の方向へ沈む夕日で綾取る茜空

本部公園から那覇&豊見城の方向へ沈む夕日で綾取る茜空

0 件のコメント:

コメントを投稿